Los españoles emplearon el repartimiento forzado de la mano de obra para

así mantenerlos organizados.

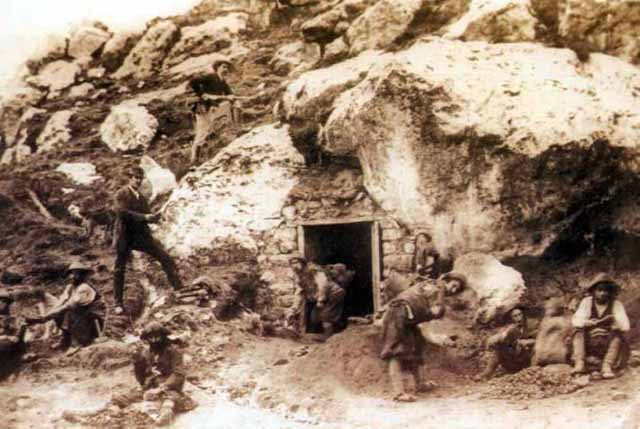

Minas

Se comenzó a organizar un sistema económico basado en la extracción de

metales preciosos tales como el oro y la plata.

La minería fue la actividad económica privilegiada

durante la primera etapa de la colonización, pues la teoría preponderante era

el mercantilismo, que basaba la riqueza en la acumulación de metales preciosos.

El trabajo en las minas era desarrollado por

los indígenas. En principio la extracción era superficial, hasta que los

colonos emplearon técnicas más avanzadas que obligaban a los indígenas a

internarse hasta dos semanas en los yacimientos en condiciones muy duras.

La encomienda

Durante la Colonia, para la

agricultura, la mano de obra fue organizada de varias formas. Una de ellas fue

la encomienda, a través de la cual la Corona asignaba una cantidad de indígenas

a un súbdito español, el encomendero, en compensación por sus servicios

prestados en la colonización.

El encomendero se convertía en el

responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen evangelizados.

El obraje

La extracción de metales preciosos hizo que

surgieran poblados alrededor de los yacimientos que requirieron abastecimiento

de alimentos, manufacturas y bestias de carga.

Se incrementó así la explotación agrícola y

ganadera.

Los indígenas eran reclutados de entre las

encomiendas y llevados a pequeños talleres donde, con frecuencia, se los

retenía para trabajar y se los endeudaba con adelantos de salarios,

ordinariamente, el trabajador pasaba toda su vida en el obraje tratando de

saldar la deuda.

El concertaje

Contrato mediante

el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de

manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo mínimo.

La mita

Quienes tenían la obligación de

trabajar, eran todos aquellos hombres casados que contaban entre 18 y 50 años

de edad, con aptitudes para trabajar en minas, en haciendas, construcciones de

templos, puentes, caminos y formando parte del ejército. Estas actividades

laborales se efectuaban por turnos rotativos y el estado se encargaba de

proveer a los trabajadores de sus necesidades básicas.

La mita era considerada una gran fuente de

ingresos, esta era realizada en tierras del jefe inca o en la de

los sacerdotes. La obligatoriedad que implicaba la mita perduraba mientras los

trabajadores estuvieran en esas tierras, ya que si las abandonaban (lo que se

podía hacer libremente) cesaba la obligación.

Latifundio

Es una gran extensión de terreno, de

miles de hectáreas, generalmente en manos de una sola persona, el latifundista,

destinada a la explotación agrícola, aparte de la vasta extensión del terreno,

el latifundio se caracteriza por:

1. Uso ineficiente de los recursos

disponibles.

2. Bajos rendimientos unitarios

3. Utilización de la tierra por

debajo de su nivel de máxima explotación.

4. Baja capitalización, y bajo nivel

tecnológico

5. Mano de obra empleada en condiciones precarias

y, en consecuencia, con bajo nivel de vida

.